Certaines maladies inflammatoires chroniques attaquent directement l'appareil digestif. Elles modifient la vie des patients. La maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique sont les plus connues. Ces MICI causent douleurs, fatigue et troubles de l'intestin. Reconnaître les signes révélateurs tôt change tout. Un bon traitement réduit l'inflammation et limite les crises. Les progrès médicaux visent les cellules du système immunitaire. Ils offrent de nouvelles pistes. Mieux gérer ces pathologies, c'est mieux vivre au quotidien.

Quelles sont les maladies inflammatoires chroniques intestinales les plus courantes ?

Deux maladies reviennent souvent quand l'intestin souffre : la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Elles épuisent, bouleversent le quotidien, et pourtant, peu les connaissent vraiment. Crohn peut frapper n'importe où dans l'appareil gastro-intestinal. La rectocolite, elle, reste concentrée sur le côlon. Elles se ressemblent, mais ne se soignent pas de la même façon. Les comprendre, c'est déjà reprendre un peu le contrôle. Et c'est là que tout commence pour les patients.

La maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique sont les plus répandues

La maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique touchent des milliers de patients. Ce sont les deux formes les plus connues des MICI.

La maladie de Crohn :

- Peut atteindre n'importe quelle partie du tube gastro-intestinal, de la bouche à l'anus

- Provoque une inflammation en profondeur, parfois jusqu'aux couches musculaires

- Alterne entre poussées douloureuses et périodes de répit

- Peut entraîner perte de poids, diarrhée persistante, fatigue intense

La rectocolite hémorragique :

- Se limite au rectum et au côlon

- L'inflammation reste en surface, mais peut s'étendre progressivement

- Provoque des saignements, des douleurs abdominales et une envie fréquente d'aller à la selle

- Les signes d'alerte apparaissent souvent brutalement, puis s'installent

Deux pathologies différentes, mais un même combat quotidien. Les détecter au plus vite vous permettra d'envisager les solutions adéquates.

Quels sont les symptômes des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin ?

Les symptômes des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin varient, mais restent dévastateurs. Les douleurs abdominales, la diarrhée chronique et une fatigue constante sont fréquentes. Ces symptômes frappent au quotidien, rendant les tâches les plus simples difficiles. L'impact sur la qualité de vie est immense : les personnes atteintes doivent souvent jongler avec la douleur et l'inconfort. Vivre ainsi, c'est un défi permanent. Mais avec une prise en charge appropriée, il est possible d'améliorer la situation.

Les symptômes varient, mais incluent souvent douleurs et troubles digestifs

Les symptômes des maladies inflammatoires chroniques intestinales ne sont pas toujours les mêmes d'un patient à l'autre. Leur intensité peut aussi évoluer. Pourtant, certains signes reviennent souvent et doivent alerter.

Parmi les plus fréquents :

- Douleurs abdominales, parfois intenses et localisées

- Troubles digestifs comme des diarrhées persistantes, des ballonnements, ou une perte d'appétit

- Fatigue persistante, même après du repos

Ces signes d'alerte affectent bien plus que la structure digestive. Ils pèsent sur le quotidien, grignotent l'énergie, perturbent les habitudes, isolent parfois. Travailler devient difficile, les activités sociales se raréfient, et l'anxiété s'installe face à l'imprévisibilité des crises. C'est pourquoi la surveillance régulière est essentielle. Détecter les signaux précocement permet d'agir vite. Un traitement adapté lancé à temps peut réduire les poussées, soulager les signaux et freiner l'évolution de la maladie.

Bien accompagnées, les personnes malades peuvent retrouver un équilibre. Vivre avec une MICI, ce n'est pas renoncer. C'est apprendre à adapter son rythme, à écouter son corps, et à avancer avec les bons outils.

Quelles sont les causes des maladies inflammatoires chroniques intestinales ?

Les causes des MICI sont multiples et complexes. Elles impliquent des facteurs génétiques, environnementaux et immunitaires. Une prédisposition génétique peut rendre certaines personnes plus vulnérables. Des facteurs comme le stress, les infections ou un environnement pollué peuvent aussi déclencher la maladie.

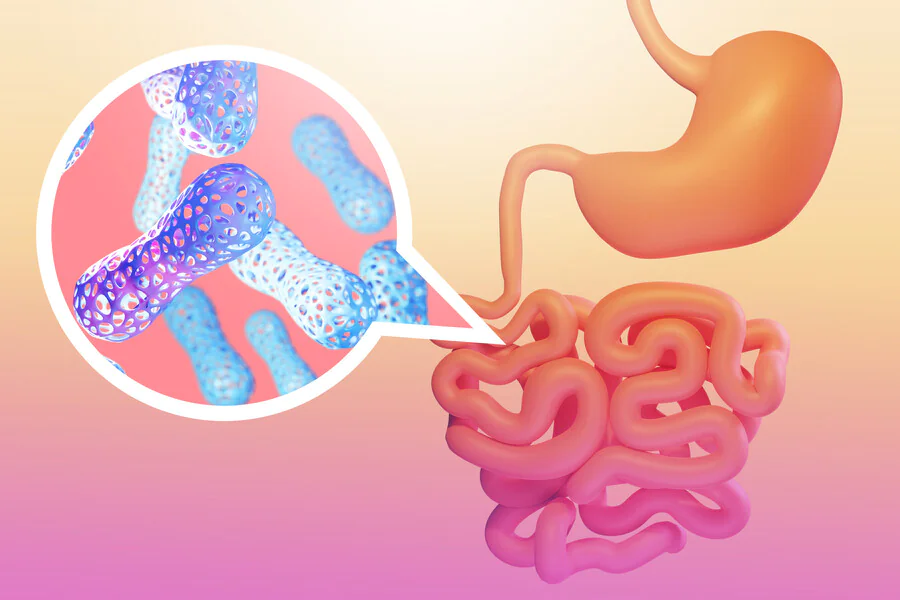

Le microbiome intestinal joue également un rôle clé dans le développement de ces troubles. Il influence l'inflammation et la structure inhérente à l'immunité de l'organisme.

Les causes incluent des facteurs génétiques et environnementaux complexes

Les maladies inflammatoires continuelles ne viennent jamais de nulle part. Leur origine est le fruit d'un enchevêtrement de facteurs :

- Génétique : certaines personnes naissent avec une prédisposition. Des gènes liés au fonctionnement de l'organisme peuvent favoriser l'apparition des MICI. Mais avoir ces gènes ne signifie pas forcément développer la maladie

- Environnement : c'est souvent l'élément déclencheur. Une infection intestinale, un stress prolongé, une exposition à des substances toxiques, ou encore une hygiène excessive peuvent dérégler les défenses de l'organisme

- Microbiome intestinal : notre flore intestinale joue un rôle central. Un déséquilibre entre “bonnes” et “mauvaises” bactéries peut provoquer une réaction inflammatoire excessive. C'est un terrain propice au développement d'une maladie chronique intestinale.

Face à cette complexité, la recherche ne s'arrête pas. Elle explore les mécanismes invisibles qui lient nos gênes, notre environnement et notre alimentation. Car nos habitudes de vie influencent la maladie : tabac, régime alimentaire déséquilibré, sédentarité… Tous ces facteurs peuvent aggraver l'inflammation. Mieux les comprendre, c'est déjà mieux se protéger.

Quels sont les traitements disponibles pour les maladies inflammatoires chroniques ?

Pour traiter les maladies inflammatoires permanentes, plusieurs approches sont possibles. Les anti-inflammatoires sont souvent prescrits en première intention pour calmer les poussées. Lorsque les signaux persistent ou s'aggravent, les médecins ont recours aux immunosuppresseurs. Ces médicaments freinent la réponse du système immunitaire, souvent responsable de l'inflammation chronique.

Les thérapies biologiques représentent une avancée majeure. Elles ciblent des molécules spécifiques impliquées dans la réaction inflammatoire. Elles sont souvent utilisées lorsque les traitements classiques ne suffisent plus. Enfin, la chirurgie peut s'avérer nécessaire dans certains cas, notamment lorsque l'intestin est trop atteint ou que les médicaments ne fonctionnent plus.

Les traitements visent à réduire l'inflammation et à améliorer la qualité de vie

Le but de chaque intervention est clair :

- Apaiser l'inflammation

- Réduire les effets désagréables

- Permettre au patient de retrouver un quotidien plus stable

Chaque prise en charge doit être personnalisée. Aucun protocole ne convient à tous. C'est l'écoute du corps et le suivi médical qui orientent les décisions. De nouvelles molécules voient le jour. Moins d'effets secondaires, plus d'efficacité : la recherche avance, et avec elle, l'espoir d'une vie plus sereine.

En bref, reconnaître les maladies inflammatoires chroniques dès les premiers signes change la vie des personnes qui en souffrent. Une prise en charge rapide et adaptée limite les complications. La maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique et autres MICI nécessitent une approche personnalisée. Chaque patient réagit différemment, chaque solution doit s'ajuster. La recherche et l'éducation médicale doivent continuer à progresser. Mieux comprendre, mieux soigner, mieux vivre : voilà l'objectif. Car derrière chaque maladie, il y a une vie à préserver.